(本文節錄自)

論負特質

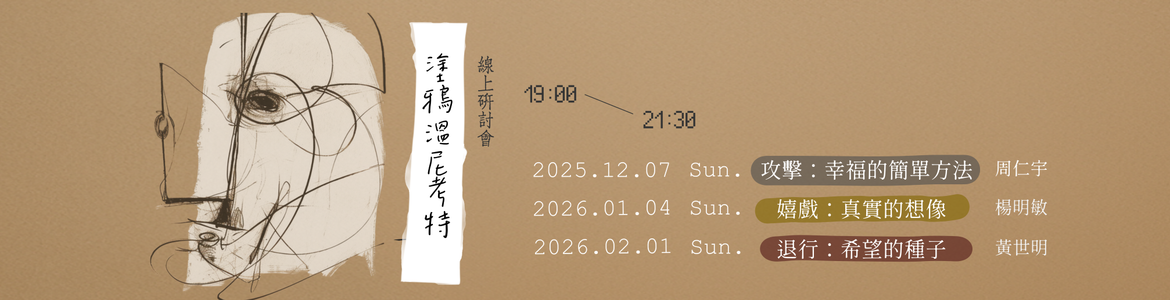

翻譯:黃世明

翻譯自安德烈.葛林(André Green):與溫尼考特嬉戲(Jouer avec Winnicott)一書

當我在準備這場演講時,回憶起在我的筆記裡,與某個病人在一次治療時段中的臨床材料,那是我在1987年為了「負的工作」研討會的準備;早在我撰寫相關主題的書籍之前(1993a)。待會再談這件事。在開始報告這個治療時段的材料之前,我得先向大家稍稍解釋與這個病人相遇的過程。

在我執教倫敦大學學院(University College London)時,有位女士要求見我。她參加了我的開場演講,想起她的一位朋友曾經推薦她來找我。她這位朋友告訴她,說她應該來找我,說我就像是法國的溫尼考特,但這種恭維我其實擔待不起。她告訴我,她與溫尼考特進行了多年的治療。在她放棄治療之後沒多久,溫尼考特就過世了。這段時間以來,她因為無法找到其他人繼續治療而深受痛苦,儘管她也有過幾次嘗試,卻都徒勞無功。

她在年輕時開始她的第一段分析,儘管做了許多犧牲與努力,分析還是因為負向治療反應,很糟糕地結束了。是分析師終止了治療,因為受不了她。在找到溫尼考特之前,她也找過很多各式各樣的分析師與治療師,但都先後放棄。然後她終於找到溫尼考特。她對於他們的會面顯然有著超乎尋常的好印象,總是告訴我:「沒有人像溫尼考特一樣,」這點我很相信。

在我們見面之後,她似乎也想要尋求我的幫助,但我們雙方都明白,不可能跟我進行真正的(嚴格意義下的)分析,因為我們居住在不同的城市。雖然當時我在倫敦教學,我是每週從巴黎到倫敦之間往返。在幾次會談之後,我向她提議一年中我們見面三到四次,每次大約持續一週的時間。我知道這種方式很不理想,特別是對她這類型的病人,她會在分離的期間非常痛苦。但我又有個感覺,覺得我們在見面時接觸的品質夠好(如果是今天,我會說是我被引誘了),而分離的經驗或許可以在我們再度見面時,幫助她了解自己身上到底發生了什麼(她的感覺是什麼)。總之,我似乎無法拒絕幫助她;倘若我果真拒絕了,她必然再度經驗為被世界所拒斥。她同意我所擔心會發生的事,也接受了我的提議。因為她在慢性憂鬱中相當痛苦,我建議她應該在這期間在倫敦找個人幫忙。她試著去見了我向她熱心推薦的同事,但因種種理由,就是行不通。既是因為她對這位分析師有著非常負面的感覺,同時也因為,既然她沒有打算停止跟我見面,這位分析師也不接受這種把自己放在一種斷續取代的治療者位置。

這時我才明白犯了錯,提出了一個雙方都沒有準備要接受的建議。我花了一段時間,才明白眼前這位病人,就是溫尼考特在《遊戲與現實》書中,「過渡客體與過渡現象」一文最後一小節提到的那位女病人。我重讀了這一節,對於他提到的每一點都完全同意。有這樣的機會可以活生生體驗到溫尼考特在文章中所描寫的,這是獨一無二的經驗。關於讀到的部分,我沒有異議之處,只是對於溫尼考特沒有指出一些對我來說很重要的地方,我覺得有些遺憾;待會兒我還會再回到這些地方。

在此請讓我向大家報告,這位病人與我十年前進行的一個治療時段的材料,這距離溫尼考特在書中報告的那個治療時段至少十五年以上。

病人單獨和我在一起,顯得非常擔心,無法忍受門鈴或電話鈴聲,有一點聲音就幾乎要跳起來。她似乎在一種驚嚇的狀態,但我也被她的反應嚇到。她似乎有點迷惘,環顧四周,彷彿一切都很陌生。她不願意躺在躺椅上,但也不願意坐在對面的椅子;她坐在躺椅上,每次前來都這麼開始:「我在哪裡?現在幾點?我在這裡做什麼?」然後,經過一段沈默,她開始說話了。「我來告訴你一個夢。我的第一個分析師來拜訪我。經過一段時間,我本以為他要走了,但後來才了解到不是這樣。我得要處理這情況,於是我俯身向前,親吻了他。」(這位分析師就是:他的「負」比溫尼考特的「正」更有真實感的那位。我一開始以為,我可能代表了他,但我不是那麼確定,他對病人而言是否真的是一位男性角色。)她接著說,做了這個夢之後,我就打了電話給她,告訴她可以過來。(她早先已經打過電話問她是否能跟我約時間,我得要確認之後,才能給她肯定的回覆。)「有一件事讓我很開心,就是我把所有的藥都停了,而我現在感覺好得多。」

病人:「噢對,真的。我在想,我的很多問題跟一種狀況有關,就是我在這邊講一些事情,而我在那邊又有另一些事情,而這些事情跟那些事情之間有個空間,有些什麼發生,比如說旅行,去了那裡然後回來。從這裡到那裡,我能做什麼?更要緊的,是我怎麼回來?」

病人的這些話很容易讓我們想到溫尼考特所提到的,關於「事實」與「事件」的那些內容[1]。但這裡,她也在談一種與她來找我的心情相吻合的心理狀態(état psychique/mental state)。這同樣對應於溫尼考特與我之間的聯繫。我們可以認為,她把來巴黎找我,聯想到她被撤離到國外的那段時期。但除此之外,我更要強調旅行的隱喻:它描繪出在主觀的創造性與客觀現實之間,二者的中介場域裡所發生的事。她心心念念尋覓返鄉之途;換言之,避免在一片沙漠或海洋當中迷路。希臘人[2]有這種相同的恐懼。確實,她彷彿在半路迷失了方向,哪裏都到不了。她曾跟我提過,那些撤離到海外的孩子,是如何在旅程當中冒著生命危險(因為有德軍潛水艇的攻擊)。在海外待了三年之後,不管是在身形外貌或舉止神態上,她都像是變了個人;她回家的時候,媽媽甚至認不出她來,就好像媽媽也失去了她[3]。

她繼續說:「有件事很有趣,有兩個朋友是在撤離期間認識的,她們兩個都很喜歡我媽媽,其中之一甚至跟我說過:『好希望她就是我媽媽喔!』她一直都留著一張跟我媽媽的合照。對我來說,我媽媽這麼糟糕、這麼可怕,我實在無法理解。好吧,有人說,我媽媽對待其他人的孩子,跟對待自己的孩子不一樣;那麼,她對待我的朋友的時候,一定也跟對待我很不一樣。」

我告訴她,這也許與「這裡」和「那裡」,有些什麼關係。「也許,當時妳也不確定自己在這兩個地方,『這裡』和『那裡』,是否還是同一個人。同樣的,要把那兩個母親整合起來:跟別人在一起的母親與跟自己在一起的母親,當成同一個母親,對妳來說實在太困難了。」

病人:「沒錯。離開之前的生活是什麼樣子,我完全沒有記憶。但我還有印象,當我在那裡、在撤離的國家那邊的時候,那時就好像我的心被挖出來放在旁邊,而生活一直在繼續。我十五歲時回到家,頭髮燙了,擦著口紅,穿著高跟鞋,而她不認得我。」

分析師:「在十二歲與十五歲之間,好多事情都不一樣了。」

病人:「噢對啊,當然,我月經也開始來了。但這件事對我來說沒什麼不一樣。我要說一件很好玩的事,保證你沒聽過。伊莉莎白・泰勒剛寫了一本書,也上了電視。她身上拿了(Elle a perdu/She lost)兩顆『石頭』,差不多有13公斤,然後什麼都停了:不再喝酒,停了治療,還有些其他的。[這讓我想到病人停了藥。] 你知道嗎,我做了個夢。戰爭的時候,我們每週都有下午茶會,會邀阿兵哥來一起跳舞。然後啊她呢,伊莉莎白・泰勒,在夢裡跟我媽媽跳舞。好奇怪對不對?就好像我沒辦法離開我父母。當我想到他們的時候,我感覺他們好像在懇求我:『拜託允許我們離開,讓我們走吧。』可是我好像沒辦法。」

分析師:「是啊,如果我們失去兩顆『石頭』的話,問題就會變成這樣。」我意指她父母的兩塊墓石,設法告訴她,是父母的身體在她自己的身體裡。

病人:「我都聽不懂你在說什麼。」她老是這樣說所謂(她稱之為)我的佛洛伊德式詮釋,或者這種詮釋的隱喻風格。「其實,我想到我裡面的媽媽時,她就像是被驚呆石化(petrifiée/petrified)的樣子。而隨著時間過去,越來越覺得我不得不面對父母過世這件事,但我裡面還是有些什麼,不能接受他們已經不在了。彷彿我把他們囚禁在煉獄(purgatoire/purgatory)或靈薄獄(limbo/limbes)[4]。」她的父母很久以前就過世了。

分析師:「我好像記得,死去的嬰兒是待在靈薄獄。」她的母親與她自己都失去了兩個嬰兒。

病人:「啊對,沒有受洗的嬰兒。」

她繼續說,提到她第一次懷孕,後來流產。家裡很不諒解她懷孕這件事。

在這次的分析時段中,我們又可以看到她與母親的深刻連結,因為在她出生之前,她母親也有過兩個[5]生下來就夭折的嬰兒。談到她自己夭折的小孩,她說她永遠沒辦法認為這個小孩已經不在了。再一次,哀悼是不可能的;她與死亡之間,存在著相互迫害的關係。

病人:「我覺得我所有的問題,都是空間與時間的問題。但我現在有好一點了,因為我不再巴著治療師不放,要求他讓我好過一點。我明白,不該再這樣要求他們。但這些來來去去,對我還是個問題。我沒辦法自在地旅行,因為我必須一直確認在旅程中有廁所可以上。如果旅行必須坐沒有廁所的巴士,那我就放棄。我所有的念頭都這麼轉著:『我去那裡,在那裡轉車,我抵達那裡,然後做這件事那件事。』只有這樣我才能離開。」她在過渡場域中尋找一個地方,來安置她身體的一部分,就像她與母親的連結永遠都在。(溫尼考特曾說,糞便可以理解為過渡客體。)

這兩個治療時段在相互對照之下,有著明顯差異。我們或許相當驚訝於,在病人與我的分析工作中,性特質佔據了這麼重要的位置,而在與溫尼考特的工作則幾乎付之闕如。這並不完全是來自移情的差異。甚至可以懷疑,是否在溫尼考特的文章中,對性特質有著重大的審核裁減(censure/censorship)。在「過渡客體」這篇文章的1951年版當中,有相當篇幅的討論是關於伍爾福(M.Wulff)[6]的文章《嬰兒最早期的戀物癖與客體選擇》(1946),其中溫尼考特探究了戀物癖與過渡客體的關係。這些有意思的討論,未見於《遊戲與現實》中的版本。我碰巧知道這位病人曾經與一位在性方面有重大困擾的男士結婚,後來又離婚了。(溫尼考特對此隻字不提:這僅是基於保密的原因嗎?)她與溫尼考特中斷分析,是為了一段感情。我們真能肯定,這件事與移情毫無關係嗎?再者,她在青少年時期,與父親的關係帶著強烈的情感,父親能認可她的女性特質,因此引發了母親的嫉妒反應。但父親並未真心讚賞她的聰明才智,為此她怨恨父親。我不太能夠把這些面向的材料,單純認為只是病人的防衛,甚至認為毫不相干或無關緊要。她來看我的時候,會以各種方式提到,在她投宿的地方,老是有旅館的人拐彎抹角,暗指她來巴黎是為了與情人幽會。可是她在伊莉莎白泰勒的夢裡,再現的是與母親的同性戀關係。我的假設是,伊莉莎白泰勒代表了那個歸來的十五歲女孩,渴望著誘惑母親。可是實際上是她遭到母親的斥責。如果沒有那個夢[7],我或許也傾向於認定這些只是表面的材料;但我不這麼認為,因為她對第一位分析師的性特質移情,後面緊接著出現了與母親跳舞的同性戀幻想,這呈現得再清楚不過了。

此處還與一種旅程有關,也就是佛洛伊德所稱,「從母親轉向父親」之客體轉變的旅程。無論如何,溫尼考特治療時段裡的諸多元素都還在。對旅程的指涉,對失憶的指涉,感覺失去了父母,尤其是母親;更重要的像是,與旅行有關的、她「在旅行開始時和結束時是兩個不同的人」這樣的念頭,失去連續感,對死亡的拒斥,彷彿父母的屍體(特別是母親),在她自己身體的牢籠裡被石化(將死者納入體內):以上這些,處處都顯示了負特質的工作,顯示出她若要在與他人關係中正面投入,會遭遇極大的困難。這位病人每天早上醒來時都哀叫著:「我沒辦法,我沒辦法,我沒辦法」,如此持續數小時,好不容易才終於可以下床。旅行,似乎是再現了她自己的一種動力模型,是對抗死亡、以為自己即將在缺陷與空虛之中死去的這種印象,所做的奮力最後一搏;在她與我相遇的最初之時,她所抱怨的那些事,正提醒了她,那些缺陷與空虛的存在。

在我們分離的期間,有一次她的貓跑出家門,穿越馬路,被車子撞死了。她感到深沈的悲慟,寫信告訴我發生了什麼事。字裡行間似乎透露出,被車輾過的貓,看來就像流產,甚至糞便。我不是很清楚這對她的意義。讀著她的信,其中描述著那可憐貓的屍體,我無法避免這種感覺,似乎她有種無意識的滿足,而她對此毫無察覺。倘若我做這樣的詮釋,那我們的關係就完了。顯然,死去的貓就像某種「母嬰同體」的動物(un animal « bébé-mère » / a mother-baby animal)。事故發生於她不在的時候,所以是她的錯;如同媽媽不在時,一切發生在她身上的事都是媽媽的錯。經歷如此的遠行,歸返的還是同一人嗎?

在我跟她進行的分析中,我試著延續一切早先溫尼考特在她與母親的關係中闡發衍伸的工作。不過我也逐漸引進與父親的關係,情欲滿足以及文化交流是與父親連結的,而母親被排除在外。她的智性活動無疑受到對父親認同的引領。我們在情況許可的範圍內盡力深入。一度,她甚至設法前來將近一個月進行密集治療,儘管我事先提醒,說自己不覺得有神奇的全能,可以用這種方式的治療來把她治好。但,有一次她告訴我,關於她搭乘地鐵時、碰到旅客的嘔吐物然後就回倫敦了,這事與溫尼考特書中提到、她在治療時段的最後所告訴他的,兩相對照,仍然讓我大感震驚。確實,就如某一次溫尼考特所說,沒有任何東西可以給她滋養。這讓她非常生氣;她結束了這次會面,然後就離開了。

這樣的治療持續了幾年;終於,她來見我的頻率逐漸減少,直到完全停止治療,因為她不再覺得有此需要。她寄聖誕卡片給我,以一種幽默嘲諷的語氣,寫著「就像教養良好的英國人會做的」。她一直經常旅行,但狀況好多了,儘管她的症狀並未完全消失。

[1](譯註)葛林所說「病人的這些話很容易讓我們想到...關於事實與事件的那些內容」,究竟所指為何?譯者認為或與溫尼考特對此病人的以下描述有關:當母親不在時嬰兒(或貓)可能發生的不幸事件(哭叫數小時);當病人到其他國家想找父母親,最後才明白他們不在那裡時,所說的「現實就是如此」;乃至所謂「空白是唯一的事實」、「唯一真實之物,就是不在這裡的東西」等語。

[2](譯註)譯者以為,葛林在此指的是《奧德賽》這部以「返鄉」為主題的史詩。

[3](譯註)「失去了她」:l’avait perdue/had lost her,這裡英文與法文中的動詞分詞(perdu/lost)都可用以指稱「迷路」。

[4](譯註)這兩個詞都是天主教神學專用術語。purgatoire/purgatory:煉獄,信徒生前犯下的小錯尚未完全補償,死後須受火燒之苦,除去罪污,靈魂淨化後才能進入天堂。limbes/limbo:中文世界一般翻譯為「靈薄獄」。此字在宗教上的意義是「地獄的邊緣」,是尚未受洗的夭折嬰兒(包括尚未成形的胚胎)靈魂的安置之處。在一般語言中,亦有衍伸指稱一種中間或模糊未定狀態之意。

[5](譯註)此處,英文版寫「一個」死產嬰兒。

[6](譯註)Mosche Wulff(或拼為Moshe Woolf),1878年生於敖德薩(今烏克蘭境內),1971年逝於特拉維夫(以色列)。是Karl Abraham的學生,先後參與了俄羅斯精神分析學會(但後來被迫解散)與以色列精神分析學會的創立,並在兩個學會中皆曾任會長。以德文、希伯來文與英文寫作。此處提及的Wulff文章請見:Wulff, M. (1946). Fetishism and object choice in early childhood. Psychoanalytic Quarterly, 15: 450–471.

[7](譯註)在葛林報告這位病人的治療時段中,事實上病人提過兩個夢:病人早先提到的、俯身親吻了第一位分析師的夢,以及後面伊莉莎白泰勒與媽媽跳舞的夢(後者似乎是過去的夢)。譯者以為,此處葛林說的「那個夢」應該是前者。

關於作者

黃世明

國立台灣大學醫學系畢業、精神科醫師、法國第七大學"精神分析研究"學院碩士